严重精神障碍患者危险性评估表简易量化分析

陶 华1,曾庆枝2,鞠 康1,宋兰君1,郑 宏1,陈 浩1,张琼婷1,崔 佳1,张骁谨1,孙 岩1,王屹巍1,仇晓艳1,许俊杰1,牛 昕1

(1.长宁区精神卫生中心, 上海 200335;2. 上海市精神卫生中心,上海 200030)

【摘要】目的:探讨严重精神障碍患者危险性的简易量化评估方法,为严重精神障碍患者危险行为预警管理提供依据。方法:对危险性评估表14个因素进行权重赋值,培训精神科医生对390例住院患者进行评估,观察1年危险行为发生情况,分析危险性预测评估的敏感性和特异性。结果:该危险性评估简易量化标准清晰,2分是最佳分界值,对危险行为的灵敏度70.8%,特异度59.1%。结论:严重精神障碍危险性评估表简易量化方法简便、有效,建议在社区危险行为预警管理中推广使用。

【关键词】严重精神障碍;危险行为;预测评估

部分严重精神障碍患者在发病状态下存在暴力行为,包括冲动伤人和自杀自伤等,达到法律上的伤害程度则称为精神病人肇事肇祸。严重精神障碍管理治疗从2005年以《中央转移支付地方经费重性精神疾病防治队伍建设》项目(简称686项目)形式在全国30个省、市试点,发展至今,已经形成《严重精神障碍管理治疗工作规范(2012)》,防止肇事肇祸案、事件的发生是该项公共精神卫生项目的首要目标。《规范》要求基层医疗机构提供从建档、评估随访到救治救助以及应急处置的基础管理,全国乡镇卫生院(社区卫生服务中心)花了大量人力、物力开展此项工作,卓有成效[1-3]。但是,时有发生的精神病人相关伤害事件报道也不容忽视,即使在精神卫生工作基础较好的东部地区也是如此[4],不仅会增加社会对严重精神障碍患者的恐惧情绪和偏见,还会增加严重精神障碍患者和家属的“病耻感”,阻碍他们接受社会公共服务,反而可增加社会公共精神安全的潜在风险。仔细分析,其中的成与败可能都与危险行为的评估有关。首先,《严重精神障碍管理治疗工作规范(2009版)》要求对登记管理患者每次随访行近1个月的危险性评估,采用0~5级评估标准[5],对防止危险行为的发生有一定的成效,但是,仅仅考虑随访当时近1个月的危险性可能也正是管理失败的重要原因。如大家所知,精神疾病有易复发、病程慢性化特点,仅评估近1个月危险性、不考虑危险行为的历史对该类患者肇事肇祸的防止明显不够,并且3个月1次的随访间隔对动态变化的病情及危险性很难真正掌握。如何科学预测评估严重精神障碍患者的危险性并开展针对性管理,是公共精神卫生服务亟待解决的问题。

实际上,患者危险性的评估一直备受关注,谢斌1994年就指出虽然危险行为的预测准确性受到诸多因素的影响,但该项领域的研究却是一项意义重大而深远的策略[5]。近年来精神医学、司法精神病学关于危险性的评估探讨不少,主要包括对一些长期或短期风险评估工具的引进和信度、效度研究,如修订版外显行为攻击量表(MOAS)、暴力历史、临床、风险评估量表中文版(HCR-CV)、修订版精神病态清单(PCL-R)、暴力危险量表(VRS)[6]和V-RISK-10量表等,结果虽然适合专科医院和司法使用[7],但分因子量表和分级评分标准对基层医疗机构的精神卫生服务人力现状而言,使用受到很大限制,还需要发展更为简便、有效的危险性预测评估方法。

1 对象与方法

1.1 研究对象 以方便取样法纳入上海市某区2014年9月至2015年9月期间精神科住院患者390例,纳入标准:年龄 18~70 岁;符合《中国精神障碍分类与诊断标准》(第 3 版)精神分裂症和双相情感障碍诊断标准。患者本人或其监护人对本研究知情同意,自愿参加。

1.2 评估方法

1.2.1 评估工具 (1)一般情况调查表:采用自编问卷调查患者的一般人口学资料,包括性别、年龄、文化程度、婚姻状态、诊断、住院情况等;(2)精神疾病患者危险性评估表:采用686项目办《重性精神疾病管理治疗工作规范》(试用版)危险性评估表,该量表包括3个方面,分别是攻击行为相关情况、目前肇事肇祸危险度分级(近1个月外显语言和行为)和在最近半年内符合1~5级的肇事肇祸行为次数。攻击行为相关情况有12 个筛查条目,又分为既往史、个人史和目前情况。既往史、个人史共7个筛查条目:包括攻击、冲动行为史;有犯罪史;严重自伤、自杀行为史;药物、酒精滥用史;具有冲动、判断力差、不成熟、情绪不稳、自控力差等性格特征;具有反社会型、冲动型人格特征;早年不良家庭环境,遭受父母虐待。目前情况共5个筛查条目:包括有明显的与被害有关的幻觉、妄想、猜疑、激越、兴奋等精神病性症状;有攻击性、威胁性语言或行为;有明显的社会心理刺激;有药物、酒精滥用;缺乏较好的社会支持系统。

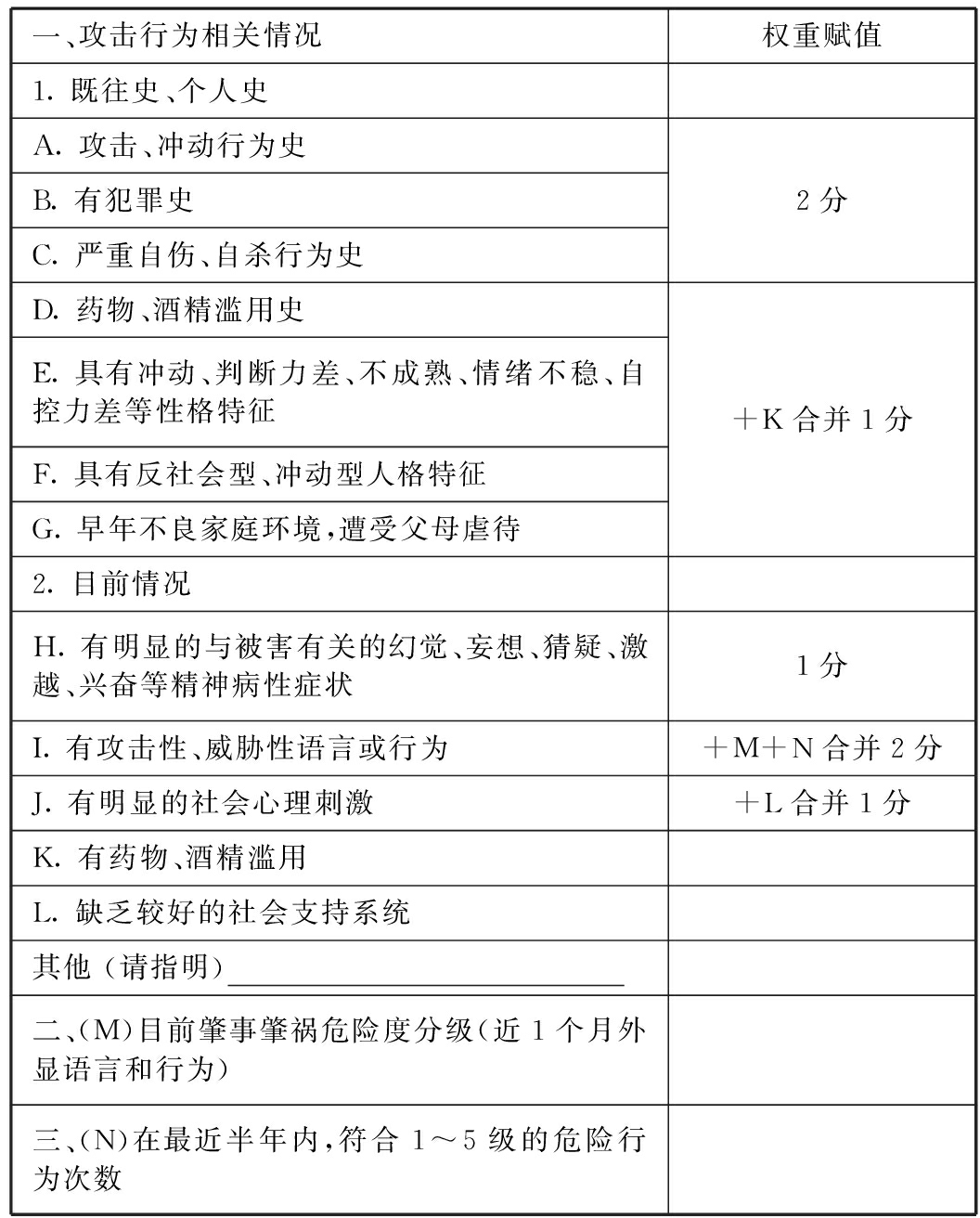

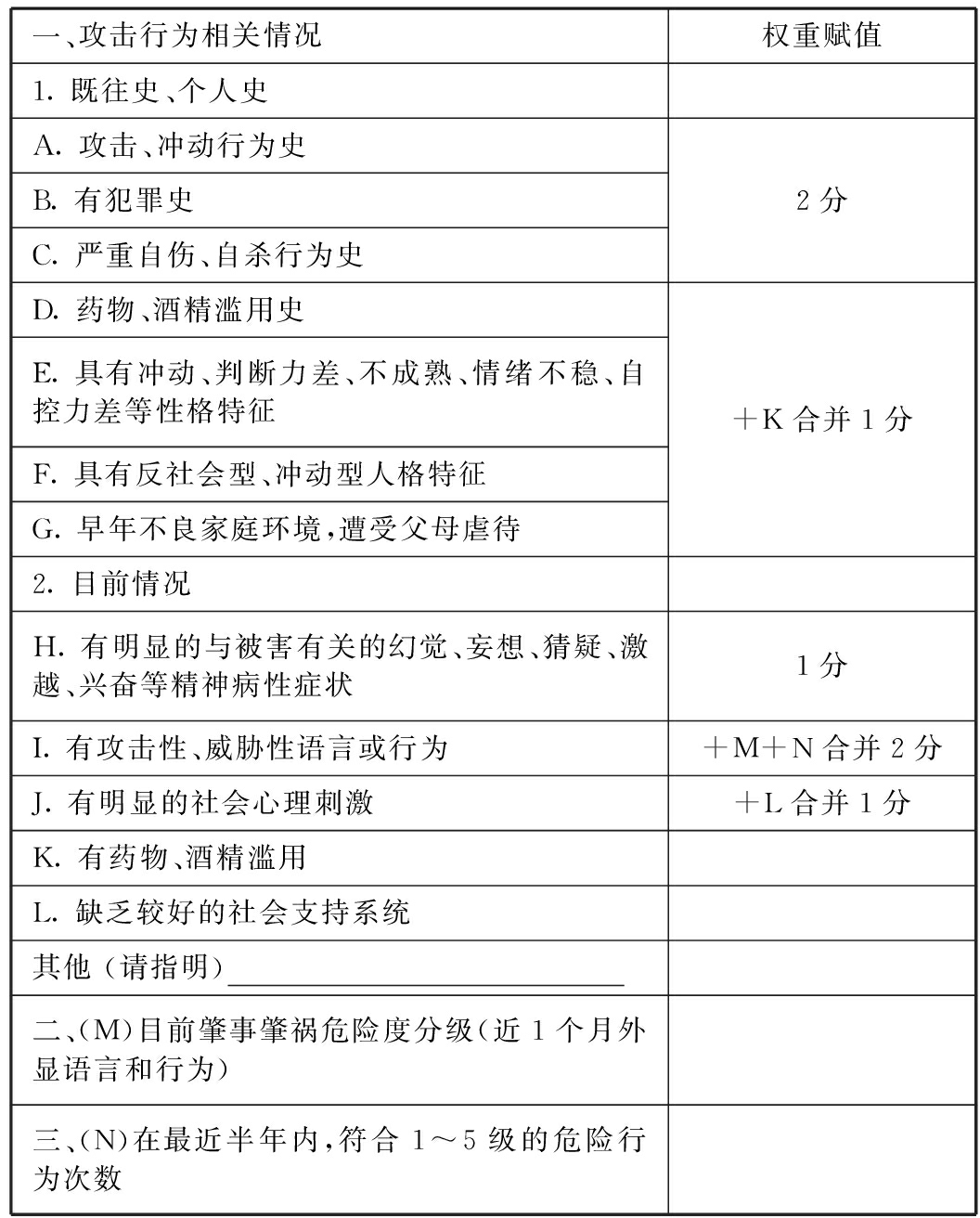

1.2.2 评估标准 危险性评估表总体危险度为7分,项目实施期间因为没有赋值方法后弃之不用,我们把危险性评估表里3个方面共14个因素按照字母A至N进行编码,前12个因素都以有或无作信息采集,M按照卫生部印发的《重性精神疾病管理治疗工作规范(2012 年版)》0~5级标准进行近1个月外显言行的危险性评估,N则记录近半年1~5级表现的次数。总体危险度评估表里的所有因素经过社区管理团队商讨进行相似性归纳,并根据社区管理经验对相关因素与危险行为发生的权重进行赋值:ABC即既往的攻击、犯罪及自杀情况计2分(说明:有肇事肇祸犯罪史直接计2分,既往攻击根据程度可评1分,3项因素都有,最高也只能计2分);目前明显的与被害相关的症状H计1分;既往D至G合并目前K合计1分;目前攻击性合并M、N计2分(说明:目前危险评级低、次数少计1分,评级高、次数多评2分)等,具体赋值方法详见表1。

表1精神疾病患者危险性评估标准

一、攻击行为相关情况权重赋值1.既往史、个人史A.攻击、冲动行为史B.有犯罪史C.严重自伤、自杀行为史2分D.药物、酒精滥用史E.具有冲动、判断力差、不成熟、情绪不稳、自控力差等性格特征F.具有反社会型、冲动型人格特征G.早年不良家庭环境,遭受父母虐待+K合并1分2.目前情况H.有明显的与被害有关的幻觉、妄想、猜疑、激越、兴奋等精神病性症状1分I.有攻击性、威胁性语言或行为+M+N合并2分J.有明显的社会心理刺激+L合并1分K.有药物、酒精滥用L.缺乏较好的社会支持系统其他 (请指明) 二、(M)目前肇事肇祸危险度分级(近1个月外显语言和行为)三、(N)在最近半年内,符合1~5级的危险行为次数

注:ABC合计2分,DEFGK合计1分,H计1分,IMN合计2分,JL合计1分

1.2.3 数据采集 本研究采用前瞻性方法,由研究者对 390例患者逐一进行基线评估,访谈患者及其监护人,参阅入院病历与门诊病历,观察患者在院行为等,完成自编的一般情况调查问卷、危险性评估表;入组基线评估后观察1年,对危险行为发生情况进行记录,不到1年出院患者由社区随访观察登记。评估和观察危险行为分别由不同研究人员完成。

1.3 统计学方法 采用SPSS 17.0完成数据分析。单因素分析分类数据采用χ2检验,连续性正态数据采用t检验。采用Logistic多元回归分析方法探索发生危险行为的影响因素。通过受试者操作特征曲线(receiver operator characteristic curve, ROC)下面积了解危险度评分预测危险行为发生的价值,并确定预测危险行为发生的临界值,以及该临界值下预测的灵敏度和特异度。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

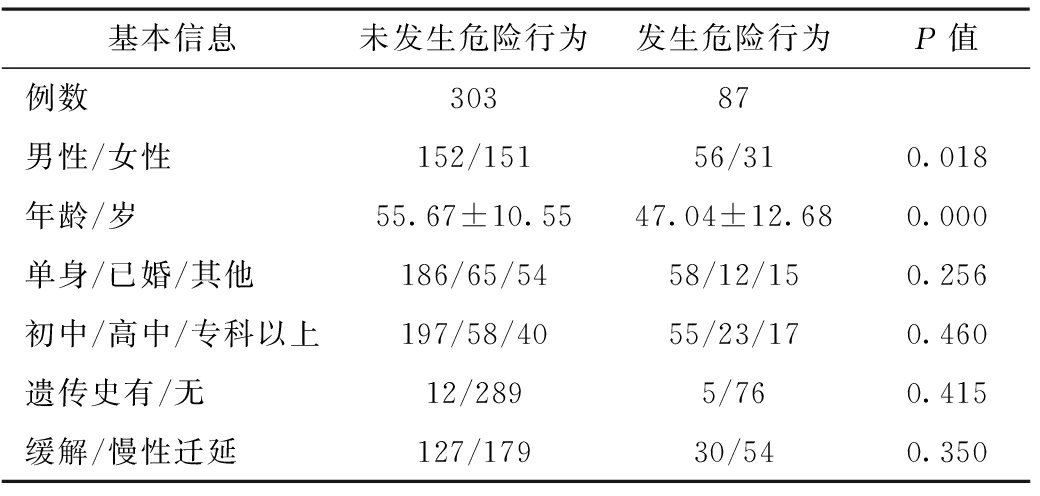

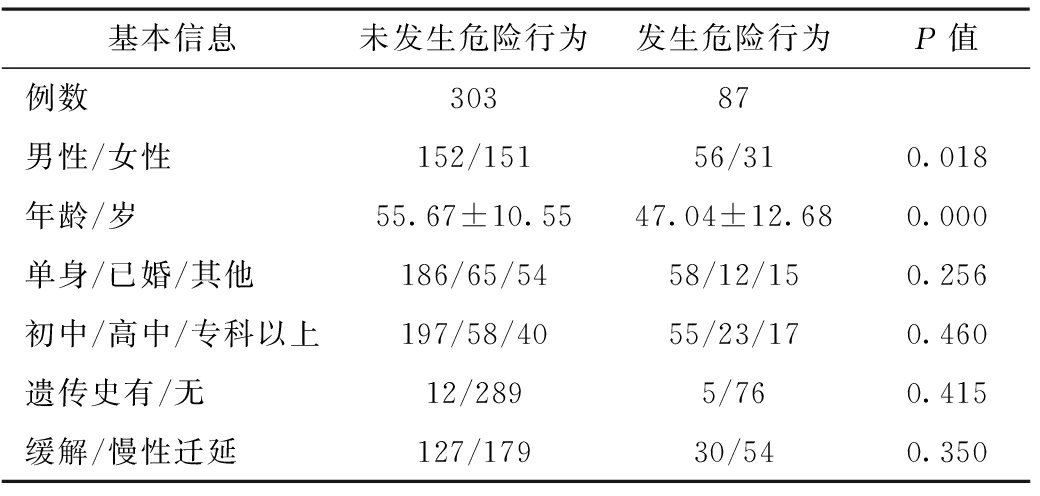

2.1 一般人口学资料 所有评估的390例住院患者在1年的随访观察中,共有87例患者发生冲动、伤人(83例)、自杀自伤(4例)等危险行为的情况,发生比例为22.3%。危险行为发生和性别、年龄有关,和遗传、婚姻状况、文化程度、病情缓解程度无关。详见表2。

表2患者危险行为发生结局的一般人口学资料比较

基本信息未发生危险行为发生危险行为P值例数30387男性/女性152/15156/310.018年龄/岁55.67±10.5547.04±12.680.000单身/已婚/其他186/65/5458/12/150.256初中/高中/专科以上197/58/4055/23/170.460遗传史有/无12/2895/760.415缓解/慢性迁延127/17930/540.350

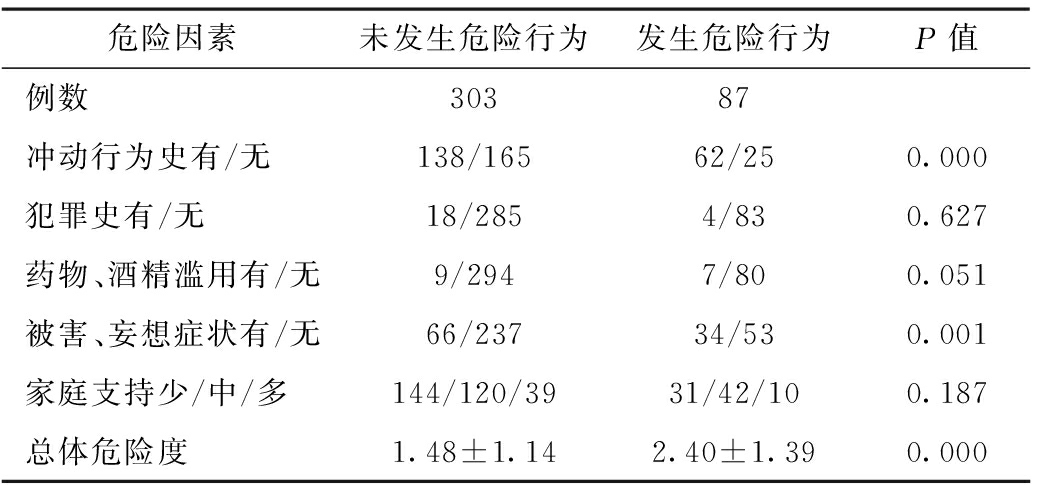

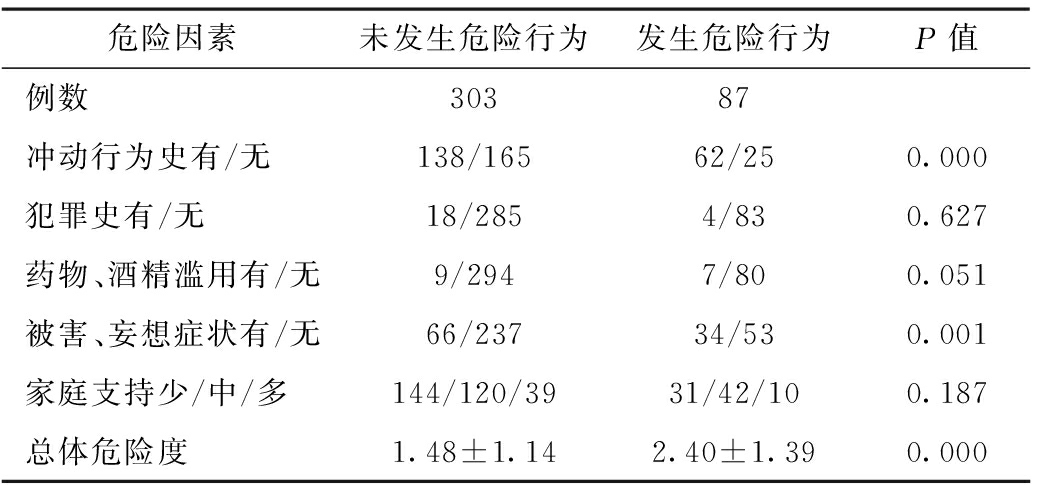

2.2 危险行为相关情况单因素分析 在评估表的12个相关因素中,冲动行为史和有被害症状与危险行为的发生有关(P<0.05);与药物、酒精滥用可能有关(P=0.051);和犯罪史不相关(P=0.627)。总体危险度的均值在观察的危险行为结局中,两组差异有统计学意义(P<0.05),具体统计见表3。

表3危险行为发生结局的单因素相关分析

危险因素未发生危险行为发生危险行为P值例数30387冲动行为史有/无138/16562/250.000犯罪史有/无18/2854/830.627药物、酒精滥用有/无9/2947/800.051被害、妄想症状有/无66/23734/530.001家庭支持少/中/多144/120/3931/42/100.187总体危险度1.48±1.142.40±1.390.000

2.3 多因素Logistic回归分析 Logistic回归方程放入自变量:女性、年龄、文化程度(以大专及以上为对照)、住院次数、攻击、冲动行为史、有犯罪史、严重自伤、自杀行为史、有明显与被害有关的幻觉、妄想症状、危险度0分为对照,1分及2分以上,结局变量为冲动伤人危险行为的发生进行分析。结果发现冲动行为的发生与年龄、性别、总体危险性评分有关,与冲动行为史有相关倾向,而与犯罪史、被害妄想症状不相关,详见表4。

表4危险行为发生结局的多因素回归分析

因 素RR值(95% CI)P值年龄0.944(0.914~0.974)0.000性别2.449(1.178~5.092)0.016冲动行为史2.145(0.993~4.632)0.052犯罪史1.575(0.142~17.465)0.711被害、妄想症状0.514(0.211~1.253)0.143总体危险度1分28.417(8.161~98.948)0.000总体危险度2分及以上6.956(2.425~19.951)0.000

2.4 采用ROC曲线分析 危险度评分的最佳分界值,结果显示最佳值为2分,灵敏度70.8%,特异度59.1%,曲线下面积为0.722(95%CI:0.633~0.762,P值<0.01)。

3 讨 论

本研究对患者发生危险行为的诸多因素进行归类、赋值,制定清晰的评估标准,探讨了住院精神分裂症和双相情感障碍患者危险性评估的简易量化方法,结果表明危险行为的发生与年龄、性别、既往冲动行为和总体危险度评分相关,2分的分界值对住院患者危险行为的预测有统计学意义。因为精神分裂症和双相情感障碍是严重精神障碍管理治疗的主要疾病,对社区严重精神障碍患者管理治疗服务完全适用,完善了目前危险行为评估方法,为危险行为的预警管理提供了依据,对公共精神卫生服务意义重大。

从该项研究的结果来看,严重精神障碍患者危险行为的发生客观存在,在1年的随访观察中,发生危险行为的比例占到22.3%。危险性和性别、年龄相关,男性患者危险行为发生比例更高,发生危险行为的年龄比没发生危险行为的年龄更小,但和婚姻、文化程度、遗传、病程都无关。在单因素分析中,危险行为的实际发生与既往冲动行为史,幻觉、妄想精神病性症状和总体危险性的评分相关,与药物、酒精滥用可能有关,但和犯罪史不相关。危险性评估≥2分对危险行为的发生预测有较好的敏感性和特异性。

近年对肇事肇祸患者的分析研究都表明,严重精神障碍患者冲动伤人的情况客观存在,本研究中住院患者在药物治疗的保障下仍有22.3%的比例发生,一方面可能有冲动伤人行为的患者更容易住院,也可能住院患者病情更重;另一方面也表明严重精神障碍患者危险行为管理的必要性[8-11]。不同研究对精神障碍患者肇事肇祸高危因素的结果一致性不高,但不少研究都提到男性更多、年龄偏轻的特点,肇事肇祸的发生和幻觉、妄想精神病性症状以及既往暴力行为相关,和本研究结果相似,但是婚姻状况和文化程度的特点与本研究不一致[12-16]。在本研究的多因素分析中,幻觉、妄想精神病性症状和发生危险行为不相关,也印证了评分标准中该项信息评1分的合理性。还有一个值得讨论的是,本研究结果中危险行为的发生和既往犯罪史不相关,这个和既往攻击行为史的相关性似乎有冲突,可能因为本研究有犯罪史的患者少、观察时间短,结果可能有偏差。也可能有犯罪史的患者在治疗保障后危险风险降低,如果是后者,正好印证肇事肇祸行为可以有效预防管理,这个值得后续研究探讨。

关于危险行为的评估工具研究中,章雪利等[17]对MOAS使用评估的研究也支持男性更多对他人的攻击;詹明心等[18]对V-RISK-10 中文版对精神分裂症的暴力危险评估信效度研究中,暴力行为的发生和性别有关,即男性多于女性,但与患者年龄、文化程度、婚姻状态、职业、家族史均无明显相关,除了年龄因素之外,既往暴力行为史与V-RISK-10评分呈正相关;Roaldset等[19]认为暴力行为史是未来暴力发生的强有力的预测因素之一,本研究支持此结论。HCR-CV是一个广泛使用于各种情况的暴力危险性评估工具,具有较好的评定者一致性及预测效度,临床医生更喜欢使用[20-21];吕颖[22]对HCR-CV信效度的研究表明男性住院精神分裂症患者的危险行为常见,攻击行为和精神病性症状相关,和本研究结果相似。提示性别、既往冲动行为史和精神病性症状确实是危险行为预警管理需要特别关注的因素。

因为社区患者危险行为随访观察及信息采集的困难,本研究对象全部为住院患者,可能存在人群偏倚。社区患者的危险行为影响因素可能更为复杂,治疗、看护落实以及社区支持情况变化更多,且本次研究样本量不大,难以避免潜在的片面性,其预测评估效果还有待社区实际使用中观察。

参考文献:

[1]马弘.新时期精神卫生服务与管理体系研究报告[J].中国心理卫生杂志, 2010, 24(增刊) :12-16.

[2]葛茂宏,张功法,张传波,等.重性精神疾病管理治疗项目实施效果调查研究[J].精神医学杂志,2013,26(2):129-133.

[3]许意清,李越,姜宝法.重性精神病患者肇事肇祸社区综合管理干预效果meta分析[J].中国公共卫生,2015(8):1091-1094.

[4]吴雪芬,刘刚正.上海浦东南汇地区肇事肇祸精神疾病患者临床特征研究[J].中国民康医学,2013,25(1):41-43.

[5]卫生部疾病预防控制局.重性精神障碍管理治疗工作规范[S].北京:中华人民共和国卫生部,2012.

[6]谢斌.精神病患者危险行为预测研究现状[J].上海精神医学,1994, 6(4):241-244.

[7]姚秀钰,李峥.国外精神疾病患者攻击行为风险评估对我国的启示[J].中华护理杂志,2010,45(5):474-477.

[8]刘效锋.精神病患者肇事肇祸情况的回顾性分析[J].护理管理杂志,2007,7(9):41-43.

[9] 薛继芳,张瑞珍,刘爱信.精神科患者暴力行为预测及护理干预[J].中国实用护理杂志,2006,22(1):44-45.

[10]秦金兰,哈保卫,张春英,等.男性精神病住院患者攻击行为的分析[J].中华精神科杂志,1999,32(2):126-127.

[11]李学海,孟国荣,朱紫青,等.上海地区精神疾病患者肇事肇祸的现状分析[J].上海精神医学,2007,19(6):331-333,348.

[12]陈圣祺.35例肇事肇祸精神病人情况调查分析[J].四川精神卫生,2002,15(1):49-50.

[13]顾桂英,曾德志,樊学文,等.精神病患者肇事肇祸相关因素回顾分析[J].神经疾病与精神卫生,2002,2(4):233-234.

[14]陈晨,张怀惠,陈圣祺,等.上海杨浦区肇事肇祸精神疾病患者的临床特征及相关因素[J].上海精神医学,2008,20(6):367-368.

[15]ZHU X M, LI W, WANG X P. Characteristics of aggressive behavior among male inpatients with schizophrenia[J]. Shanghai Archives of Psychiatry, 2016, 28(5):280-287.

[16]李守春,陈常云.山东日照地区重性精神疾病患者管理治疗和肇事肇祸情况调查分析[J].临床精神医学杂志,2012,22(1):34-36.

[17]章雪利,胡峻梅.修订版外显攻击行为量表用于精神疾病患者危险行为评估[J].法医学杂志,2011,27(5):342-345.

[18]詹明心,姚辉,谭俊华,等.暴力危险性筛查量表中文版在精神分裂症患者中的信度与效度研究[J].临床精神医学杂志,2013(6):361-364.

[19]ROALDSET J O, HARTVIG P, BJØRKLY S. V-RISK-10: validation of a screen for risk of violence after discharge from acute psychiatry[J]. Eur Psychiatry, 2011, 26(2): 85-91.

[20]SKEEM J L, MONAHANN J. Current directions in violence risk assessment[J]. Curr Dir Psychol Sci, 2011, 20(1): 38-42.

[21]SCHUG R A, YANG Y, RAINE A, et al. Resting EEG deficits in accused murderers with schizophrenia[J]. Psychiatry Res, 2011, 194(1): 85-94.

[22]吕颖. 暴力历史、临床、风险评估量表中文版信效度及其应用研究[D].长沙:中南大学博士论文集,2013.

Risk assessment scale for patients with severe mental disorders:

a simple and quantitative analysis

TAO Hua1, ZENG Qingzhi2, JU Kang1, SONG Lanjun1, ZHENG Hong1, CHEN Hao1,ZHANG Qiongting1, CUI Jia1, ZHANG Xiaojin1, SUN Yan1, WANG Yiwei1, QIU Xiaoyan1,XU Junjie1, NIU Xin1

(1.Mental Health Center of Changning District, Shanghai 200335, China;2. Shanghai Mental Health Center, Shanghai 200030, China)

【Abstract】Objective: To develop a simple and quantitative tool for evaluating the risk behavior of patients with severe mental disorders, and to provide a basis for the early warning and management of these patients.Methods: The weight of 14 factors in risk assessment scale was assigned and psychiatrists were trained to evaluate 390 inpatients by this scale. Risk behaviors within 1-year were observed, and the sensitivity and specificity of risk assessment were analyzed.Results: The simple and quantitative criteria of this risk assessment were clear and useful, and 2-point was defined as best threshold value with a sensitivity of 70.8% and a specificity of 59.1% for dangerous behaviors.Conclusion: The simple and quantitative method of risk assessment scale for patients with severe mental disorders is convenient and effective. It is suggested that the tool can be widely used for early warning management for dangerous behaviors in community.

【Keywords】severe mental disorders;dangerous behaviors; prediction and assessment

【中图分类号】R749

【文献标识码】A

DOI:10.11851/j.issn.1673-1557.2018.04.004

优先数字出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1688.R.20180723.1555.050.html

基金项目:长宁区科委课题资助项目(CNKW2013J06);上海市卫生计生系统重要薄弱学科建设(2015ZB0405);上海市公共卫生体系建设三年行动计划(GWIV-6);上海市卫生系统先进适宜技术推广项目(2013SY012);长宁区精神卫生中心项目(2015006)

通信作者:牛昕,289272989@qq.com

(收稿日期:2017-11-17)